Doleも協賛する小学校低学年向け体育教材「カラチャレドリル」を知っていますか? 全国の小学校に無償で提供され、多くの子どもたちに運動の楽しさを届けています。今回は、導入校のひとつである三軒茶屋小学校の先生方と、開発元であるエデュシップ株式会社の担当者に、その活用実態や教育現場での変化について話を聞きました。

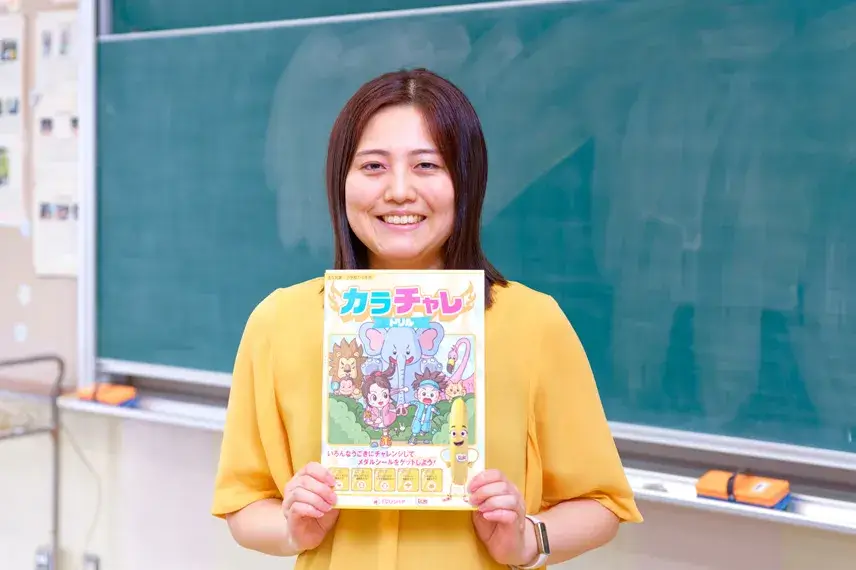

2021年秋、エデュシップ株式会社が日本初の小学校低学年向けの体育支援教材として開発し、発表した「カラチャレドリル」。全国の小学校で必修となっている「体つくり運動(体つくりの運動遊び)」で行う80種類以上の運動が、楽しいイラストと共に分かりやすく紹介されており、読むだけで子どもたちが自発的に運動できるドリルになっています。しかも、エデュシップ株式会社の取り組みに賛同したDoleなど民間企業の支援により、希望の小学校に無償で提供されてきました。

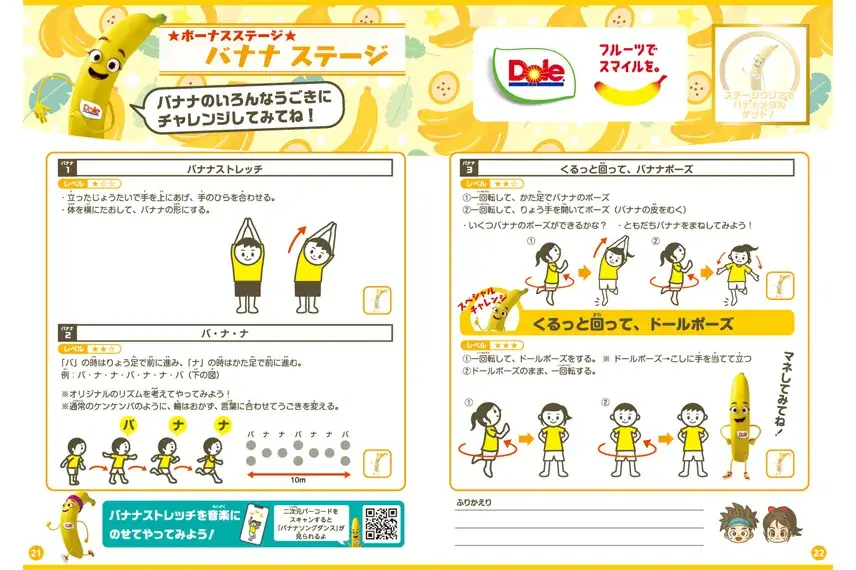

また、通常版のカラチャレドリルに加えて、バナナモチーフの運動を紹介した「バナナステージ」や、バナナに関するクイズ、DoleのSDGsの取り組みを紹介するページなども加えたDole版カラチャレドリルも制作。2021年度から2024年度の4年間で、全国累計1018校、16万4252人の小学生に無償提供されました。

カラチャレドリルは小学校でどのように活用され、子どもや教員の方々にどのような変化をもたらしているのか? その実態を知るため、2024年度からカラチャレドリルを採用している東京都・世田谷区立三軒茶屋小学校の教員の皆さんと、カラチャレドリルの開発に携わったエデュシップ担当者の座談会を実施。カラチャレドリルや小学校の体育について語り合っていただきました。

お話しいただいたのはこの方々

目次

現代の小学校体育が抱える問題とは?

――最初にエデュシップの櫻井さんにお伺いしたいのですが、なぜ小学校低学年をターゲットにした体育支援教材のカラチャレドリルが生まれたのですか?

櫻井 エデュシップは、90年以上の歴史を持つ学校教材の会社、教育同人社のグループの中で、新しいことをやっていこうという目的で2020年に生まれた会社です。私は、主に体育や部活などの学校スポーツのプロジェクトを担当しており、カラチャレには、どのようなサービスが必要なのかを検討する企画の初期段階から関わらせていただいています。

そもそも小学校体育には、子どもたちの体力が低下していたり、運動のできる子とできない子の二極化が進んでいたりするという課題がありました。そして、プロジェクトの初期段階で、学校の先生方にヒアリングを行った際、体育だけ指定教科書がない。教科書がないので、それに合わせた指導書もなく、どうやって教えればいいのかが分からないと仰る声が多かったんです。特に低学年の先生に苦手意識のある方が多いということだったので、低学年を対象にしたという経緯があります。

もう一つの理由に、運動の好き嫌いは、小学校低学年ぐらいまでにある程度は決まると言われているので、運動を好きになってもらえるラストチャンスにフォーカスする形になりました。

――今、櫻井さんの仰ったような状況は、先生方も実感として感じられていることですか?

福田 特に若手の先生が一番困るのは体育なのかなと思います。算数などの授業は教科書があるので、時代によって教える内容が変わったら、教科書を見れば教え方も分かる。でも、教科書がない体育は、どうしても「自分はこうだった」とかの経験則に頼りがちになることが多くて。(まだ経験が少なくて)困っている若手の先生は多いと感じます。

千葉 運動のできる子とできない子に分かれて、できないから体育が嫌いになっちゃうのかなということは感じます。

阿部 運動のできるできないは、それまでの外遊びの経験の差もすごく大きいと感じていて。私が教員を始めた頃の子どもたちよりも、最近の子どもたちの方が「この動きをするのに困るんだ」と感じることは増えました。今まで、こちらが何も工夫しなくてもさらっとできていた動きが、さらっとはできなくなっているなと感じることはあります。

――黒田先生も時代の変化は、感じていますか?

黒田 あるでしょうね。あと、体育というのは、子どもの実態によって内容や指導方法を変えていかなければいけないし、その学校ごとに教育資源(学ぶための設備や道具など)や教育環境も違うので、できることできないこと、工夫しなきゃいけないことなどが、それぞれ違う。そこが体育の難しさで、指定教科書を作れない理由でもあるのだと思います。

では、教員の入れ替わりも激しい中、どうやって三軒茶屋小学校の教育資源を生かした体育の授業を行うのかというと、体育を専門に研究している教員なら、時間を費やしてできるのですが、皆さん、他のこともやらなきゃいけない。しかも、若手で経験もないという状況になると、ますます難しさが顕著に現れる。体育は、そういう領域だと感じています。

Doleが協賛する無償の体育教材「カラチャレドリル」とは?

――三軒茶屋小学校では、2024年度から「カラチャレドリル」を採用しているそうですが、実際に使用してみての感想を教えてください。

千葉 やっぱり、カラチャレドリルがなかった時に比べると、すごく授業が進めやすかったです。

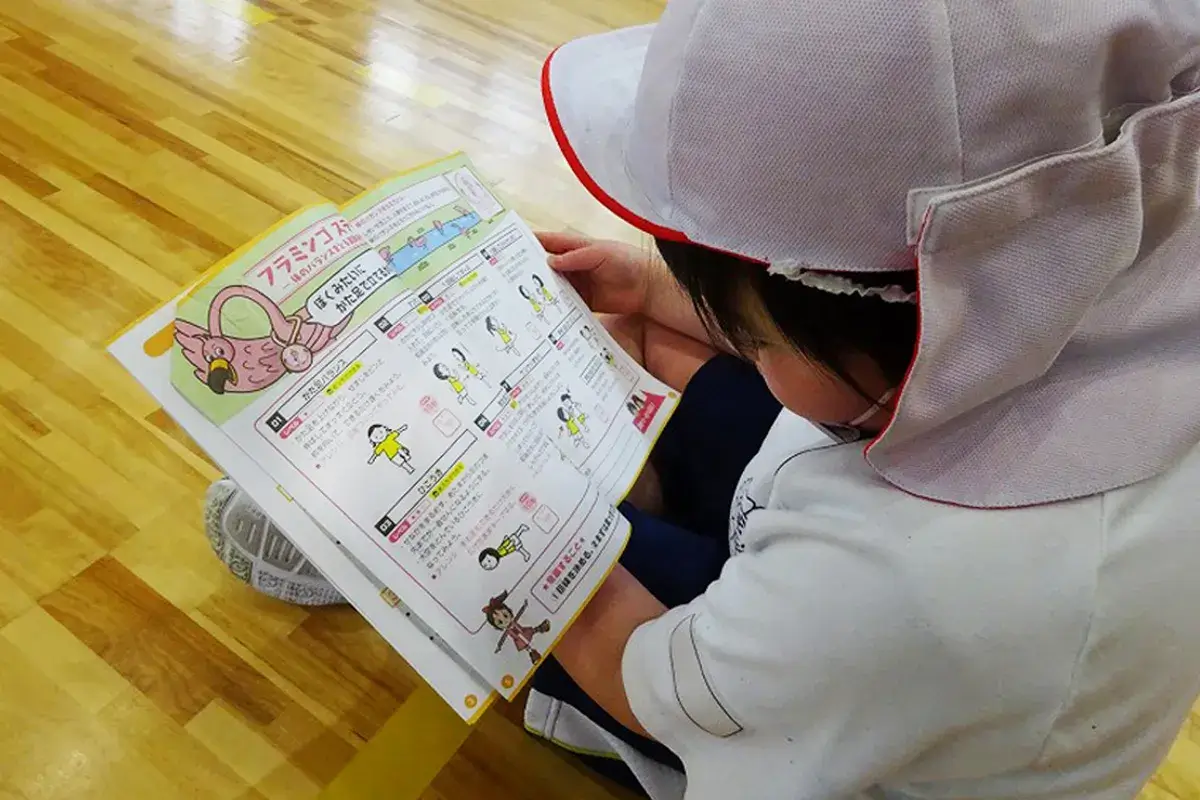

阿部 最初にドリルを配った時点から子どもたちが「これできる」「やってみたい」と言っていて、食いつきがすごく良かったです。実際にやってみた時も、難易度レベル1の動きをやっているのに、「僕、レベル2もできるよ」と、どんどん先をやりたがるので、「ちょっと待って」という感じになりました(笑)。

――子どもたちがゲーム感覚で、どんどん上のレベルに挑戦したくなる仕組みになっているわけですね。

阿部 あとは、一人でやる運動と、他の子と協力してやる運動があって。子どもたちに「今度のカラチャレの授業はいつ?」って聞かれるくらい、ワクワク感がすごく上手に引き出されていました。

福田 カラチャレは、「体つくり運動」という単元で使っているのですが、子どもたちが自分で「やってみたい」という気持ちになって。一つの運動ができたら、「次は、これもできるかも」という風に自然に学んでいく。すごく有効な教材だと思います。

――先生方のお話を聞いて、櫻井さんとしては、どのようなお気持ちですか?

櫻井 思っていた以上に活用していただけて、すごく嬉しいです。

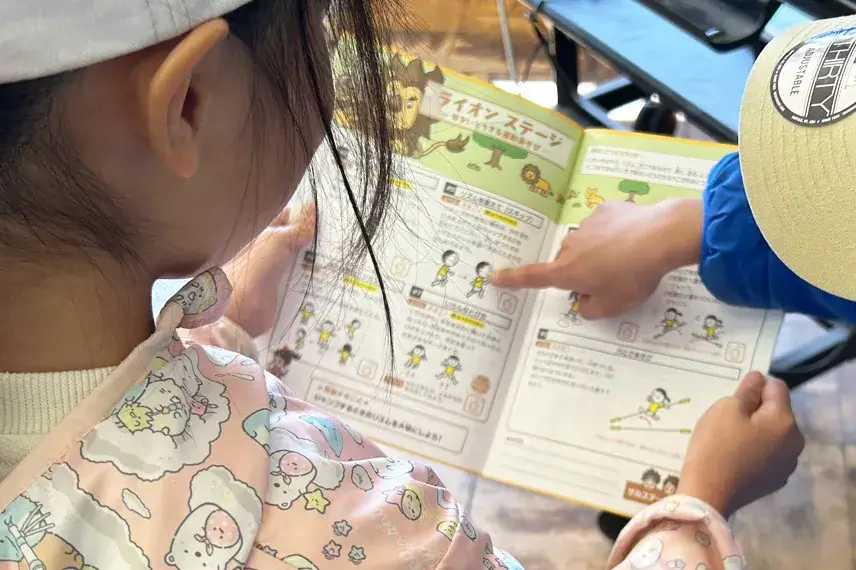

黒田 素晴らしいのは、1、2年生で経験させたい様々な動きが網羅されていること。しかも、子どもたちが楽しく遊びながら経験できるように工夫されているんです。3年生の授業では、多様な動きを身に付ける段階に入るのですが、その時にもカラチャレは応用できると思います。

櫻井 今までの体育とは違う世界観、少しゲーム感覚で取り組めるものにしたい気持ちは、私個人としてもありました。それで、キャラクターも勇者っぽい感じにして、そういった雰囲気に合いそうなイラストレーターさんを探して、お願いした形です。

――先生方にとっては、もっと早く欲しかったと思ってしまう教材なのでは?

黒田 今、教育界では、教員の働き方改革が喫緊の課題として言われていますが、カラチャレは、それに貢献する存在だと思います。カラチャレと一緒に、教員向けの「体育のお助けレシピ」という冊子もセットでもらえるのですが、これも教員にとっては教材研究を効率的に進める上で、かなり役立つアイテムです。

櫻井 書店にも体育の専門書などは置いてあるし、先生方も時間をかけられれば、ご自身で準備はできると思います。でも、皆さんお忙しいので、実際には難しいと思って。「体育のお助けレシピ」は、その助けにもなったら良いなという思いで付けています。

福田 以前、学習カードを作ったこともあるのですが、1ページ作るだけでもすごく時間がかかるし、カラチャレみたいに分かりやすくて楽しい教材を作ることはできませんでした。カラチャレは、イラストがすごく可愛くて、子どもが見たら「楽しそう」ってなるし、見るだけでどんな動きをしたら良いのか、すぐに分かる。今後自分が別の学校に異動することになったとしても、異動先の学校でカラチャレを紹介したいと思っています。

――カラチャレは無償で提供されるので、学校に提案しやすいですね。

福田 そうですね(笑)。

櫻井 初期の段階ではいろいろな選択肢も検討したのですが、今の学校の実情を考えると、体育で使える予算も潤沢ではないと思いますし、保護者の負担を上げるのも難しい状況なので、有料にすると限られた学校だけの教材になってしまう。では、無料にしようという判断をした際、初期からパートナーになってくださったのがDoleさんです。

追加ページも加わったDole版カラチャレも提供

――カラチャレには、通常版の他に、バナナイメージの運動やバナナに関する雑学、Doleの取り組みなどを紹介したページも追加されたDole版も用意されています。三軒茶屋小学校でも今年度から導入される予定だそうですね。

千葉 Dole版には、新しい動きも増えていたので、きっと子どもたちもさらに楽しんでくれると思います。去年、お風呂上がりにお家の人と一緒に「カラチャレのストレッチをやったよ」と教えてくれた子もいたのですが、このDole版に載っている「バナナストレッチ」もやってくれそうだなと思いました。

――カラチャレを通じてより多くの子どもたちが運動の楽しさを学べることは、子どもたちの未来にとって、どのような影響があると思っていますか?

黒田 カラチャレは、自分一人でできる運動だけではなく、友達と協力して力を合わせてやる運動も意図的に組み込まれているのも良いところなんですよね。体育は、体験を通して学んでいく実感がこもった学び。だから、友達と力を合わせて何かを成し遂げた時の喜びも、すごく実感のこもったものになります。

子どもたちには、人との関わりや人の温かさを感じながら、自分が頑張ったらできたとか、こういう工夫をしたらできたといった実感のこもった学びをたくさんして欲しい。その経験は、まさに社会に出た時に直結すると信じています。

櫻井 黒田先生のお話と重なる部分もあるのですが、やっぱりできなかったことができるようになるという子どもの頃の経験は大きくて。体育は、特にそれを体験できる授業なので、カラチャレを通じて、多くの子どもたちにその経験をして欲しいですね。そして、何か一つの動きでも良いので、カラチャレの中で自分の得意な運動とか、好きな運動に出会ってもらって、将来につながると良いなと思っています。

福田 自分は高学年を見ることが多いのですが、体育の授業は高学年になると技能差がどんどん出てきます。でも、楽しい雰囲気で進んでいる体育の授業では、すごく上手な子が苦手な子のことを気遣ったり、声をかけたりする光景も見られるんです。だから、低学年の時にカラチャレを使って、運動が楽しいという気持ちを知ることは、中学年や高学年になって、いろいろな人がいるということを理解できる気持ちにもつながるはず。低学年の時、運動ができることはもちろん大事ですが、それ以上に、運動が楽しかった、友達と関われて良かったと感じられる経験をたくさんして欲しいです。

阿部 3年生になると体育のレベルが上がっていくんです。でも、1、2年生の時にカラチャレを通じていろいろな運動を楽しく経験した子どもたちは、運動に対して前向きな気持ちも持っているし、きっとカラチャレでの経験を上手く生かして、3年生の体育も上手に楽しくできるはず。それは、その先の高学年にもつながっていくことで、子どもたちにとって、すごくプラスになることだと信じています。

千葉 二重跳びとか逆上がりとかをできなかった子が、一生懸命練習してできるようになったりする経験は、子どもたちにとって、すごく自信になっていると思うんです。そういう自信を持てると、体育以外のことでも一生懸命、練習すればできるようになると思えるはず。

あと、カラチャレでは、運動の苦手な子は低いレベル、得意な子は高いレベルと、自分に合った運動を選んで、そこから挑戦することができるんです。そういう風に、自分に合ったものを自分で選ぶことができるのもすごく良いですし、自分で選ぶという経験は、他のいろいろなことにもつながっているのかなと思います。

「食べ物と運動、子どもの成長は切っても切れない関係」

当社では、「ドール食育キャラバン」という幼稚園・保育園児向けの食育イベントを2003年より実施しております。20年以上幼児向けの食育イベントを実施している一方、小学生への食育のアプローチは行っていませんでした。

そんな中、エデュシップ様より、子どもたちの体力低下が進んでいることや、小学校で体育の指導に苦労されている先生方がいること、学校には自由に使える予算が少ないことなど、学校教育や体育に関する様々な課題を伺う機会がありました。その後、協議を重ねた結果、小学校低学年向けの「カラチャレドリル」とDoleがコラボ教材を作成し、全国の小学校へ無料でお届けする企画へと発展していったという経緯があります。

それに加えて、近年、果物の消費量が減少傾向にある中、当社としては、若い世代の皆さんに沢山果物を食べてもらいたいという思いを持っています。学校教育や体育の課題解決への貢献と共に、小学生世代の皆さんにバナナや Doleのことを知ってもらえる大きな機会にもなると思い、カラチャレに参画をしました。

今回の座談会以前にも、運動の苦手な子どもが「カラチャレをやりたい!」と前向きになったり、運動と栄養バランスを意識して生活するようになったりしたなどと伺う機会が何度かあり、当初目指していたことが達成できていると実感しています。

食べ物と運動、子どもの成長は切っても切れない関係にあるものです。「カラチャレドリルといえば、Dole版のものを使ったことがある!」という声が世の中に広がって、将来、当社に入社する社員から「小学校の時にカラチャレドリルを使って、記憶に残っていたのでDoleに入社を決めました」という声が出るような幅広い取り組みになれば良いなと考えています。

※記事の情報は2025年9月2日時点のものです。